精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症など)に罹患してしまった方が心配することの一つとして、生活面、経済面に対する不安が挙げられます。

その際に利用できる制度をいくつかご紹介いたします。

罹患した時に避けていただきたいことは、症状などが安定していないにもかかわらず、無理して就労したりして状況を悪化させてしまうことです。

これらの制度を利用することで、休職、療養に専念し、精神疾患の症状と上手に付き合うことができ、社会復帰へと繋げていって欲しいと思っています。

※障害年金以外の制度については各相談窓口へお問い合わせいただければと思います。

障害年金

詳しくはこちら

傷病手当金(健康保険)

病気休業中に当人、その家族の生活を保障するために設けられた制度。病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるもの。

【相談窓口】

全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/)

各健康保険組合等

【1日額】

支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2

※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のこと

【支給期間】

支給開始日から通算して1年6ヶ月

失業保険(失業保険)

雇用保険の被保険者が離職した場合でも、生活の心配をすることなく、就職活動を行い、早期の再就職をするために支給されるもの。

(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html)

要件の一つとして、「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること」とあるため、精神疾患に罹患した場合の様に以下の状態に当てはまる場合は受給出来ない場合もあるのご注意ください。

- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき

- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

【相談窓口】

住所所轄職業安定所

【1日額】

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%

【支給期間】

離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間

生活保護

日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に基づいて設立された制度。経済的に困窮してしまった日本国民は誰でも申請することができる。最後のセーフティーネット。

【相談窓口】

市区町村役場(福祉事務所)

【金額】

生活保護費は厚生労働省の定める「最低生活費」から算出されるが、地域による生活水準の差などから、「基準額の地域差を設ける」とされています。

【期間】

期間は定められていない

※生活保護が廃止になる条件は収入が最低生活費を上回ること

【内容】

・生活扶助 ・住宅扶助 ・医療扶助 ・出産扶助

・教育扶助 ・生業扶助 ・介護扶助 ・葬祭扶助

※給付を受ける条件等の詳細は相談窓口にてご確認ください。

生活福祉資金貸付制度

厚生労働省の政策。精神疾患を含む障害者、低所得者、高齢者などの生活を経済的な側面から支え、かつ、在宅福祉と社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度。

※「貸付」なので、返済の義務あり

【相談窓口】

市区町村の社会福祉協議会

【貸付内容】

総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金

【その他】

原則、連帯保証人を必要とするが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能。

(貸付金利子)

連帯保証人を立てる場合:無利子 連帯保証人を立てない場合:年1.5%

自立支援医療制度

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度。(医療費の上限を決めて、それ以上の医療費の負担がかからないよう代わりに公費で負担する制度)

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html)

【相談窓口】

市区町村の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)

【対象】

・精神通院医療(精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等)・更生医療・育成医療

※治療費の上限は所得により異なり、市町村民税を年間235,000円以上納税している世帯に

属する精神疾患を持つ人は対象外

【給付内容】

月額総医療費 3割負担 → 1割負担(または高額療養費の自己負担限度額)

※月額総医療費の1割が上限額に満たない場合は1割)

【期間】

1年(継続利用の場合は更新申請が必要)

精神障害者保健福祉手帳

まず、「障害者手帳」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称。

根拠となる法律等はそれぞれ異なるが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が受けられます。また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

その中の一つである「精神障害者保健福祉手帳」は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々に対して様々な支援策が受けられます。

(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seishin-c/tetyoukannren.html)

【相談窓口】

市区町村の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)

【対象】

等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであり、該当すると認定された人

【受けられる給付】

・各種税金の軽減

所得税、住民税、相続税、贈与税の軽減、自動車取得税、自動車税・軽自動車税の減免など

・生活上の優遇措置

生活保護の障害者加算、生活福祉資金の貸付け、NHKの受信料の免除、携帯電話料金の

割引など

その他福祉サービス等

・障害者福祉サービス事業者等

就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)、生活介護事業所、障害者支援施設(就労移行支援・就労継続支援・生活介護を行うものに限る)、 地域活動支援センター、小規模作業所など

・地域障害者就業センター

障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施しています。

(https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/)

・障害者就業・生活支援センター

職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html)

傷病手当金とは

被保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合)が「①業務外の事由」により、「②療養のため労務に服する事が出来ない時」に、「③労務に服することが出来なくなった日から起算して3日を経過した日」から「④労務に服することが出来ない期間」支給されるもの

- 業務外の怪我や病気であること(※業務上の場合は労災保険の給付対象となります。)

- 勤務、業務が出来ない状態であること

- 「連続する3日間」の休業を含めて、4日目から支給

※待機の3日は有給休暇、休日、祝日など業務が休みである日でもカウント

※4日目以降は連続した休みでなくてもOK - 支給開始がR2.7.2以降であれば、「支給開始日から合算して1年6か月」

(R2.7.1以前は支給開始日から1年6か月)

その他

- 休んでいる期間に給与の支払いがないこと

※但し、傷病手当金よりも給与の支払いが低い場合、差額支給 - 休職期間 → 会社 、 労務不能期間 → 病院 の証明が必要

傷病手当金の金額

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均給与 ÷ 30日 × 3分の2

※支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合

次のいずれか低い額を使用する。

- 支給開始日以前の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均

- 標準報酬月額の平均値 30万円(支給開始日がH31.4.1以降の方)

→当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

いつ支給(振込)されるのか

原則 申請書類を協会けんぽ等が受け取ってから10営業日以内

※但し、不備等がある場合は、その対応分日数が遅れます。

資格喪失後の継続給付について

資格喪失の日の前日(退職日など)までに、被保険者期間が継続して1年以上あり、

- 資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けている

- 受けられる状態(①②③の条件を満たす)

であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けられます。

※資格喪失後、一旦就労可能となった場合、その後更に就労不可となっても支給はされません。

傷病手当金と障害年金は併給出来る?

同じ病気やケガで障害厚生年金を受けられる事となった時は、傷病手当金は支給されない。

但し、障害厚生年金の額(2級以上など、同時に障害基礎年金部分がある場合はその合計)の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、差額が支給される。

※障害基礎年金のみの場合は調整されません。

障害手当金(厚生年金保険法)が受けられる場合は、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するまで支給されません。

外部リンク https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

当事務所にお問い合わせください

病気やケガで休業し、すぐに傷病手当金申請し、1年6か月受給し、それ以降は障害年金を受給する(※障害年金は初診から原則1年6か月経過が必要)という形が理想だと言われることもありますが、実際すぐに傷病手当金の申請をしない、できないなどのケースもありえます。また、障害年金の申請についても1年6か月経過以降に遡及請求するケースの場合はどうなるのかなど、傷病手当金と障害年金の調整で悩む方も多いです。

そんな時は遠慮なくお問い合わせください。

各制度のベストの申請タイミングなど一緒に検討しましょう。

療育手帳とは

知的障害(精神遅滞)の方が、申請、取得できる障害者手帳のことです。

取得により、生活、就職などに関連する福祉サービスを受けやすくなります。

ガイドラインは国が示し、各自治体(都道府県、政令指定都市など)が運用を決めている為、受けられるサービスはお住まいの各自治体に問い合わせると良いです。

※名称は「愛の手帳(東京都)」「愛護手帳(名古屋市)」など異なる場合が有ります。

対象者

児童相談所(18才未満)、知的障害者更生相談所(18才以上)から知的障害(精神遅滞)と判定された人です。

判定場所

児童・障害者相談センター、児童相談所、知的障害者更生相談所

※申請は市町村役

基準(ここでは愛知県の基準を記載します。自治体によっては4区分の場合もあります。)

・A判定(最重度、重度)

①IQ20以下のもの

②IQ35以下のもので①に該当しないもの。又はIQ50以下で身体障害者福祉法に基づく

障害等級の1~3に該当するもので①に該当しないもの。

・B判定(中度)

③IQ50以下のもので①、②には該当しないもの。

・C判定(軽度)

定義ではIQ70以下だが、交付対象はIQ75以下のもので①、②、③に該当しないもの

更新期間

年齢や状態により2年~無期

メリット

- 割引、助成などの福祉サービス

→医療費の助成、公共施設、公共機関の利用費の割引、公営住宅の優先入居、NHK受信料の免除など

- 所得税、住民税の障害者控除

- (軽)自動車税、自動車取得税の控除

※受けられるサービスはお住まいの自治体によって異なる可能性がある為、各自治体の

ホームぺージや障害福祉課などの窓口でご確認ください。

その他、手当等について

手帳をお持ちの方及びその家族の方に、手帳の区分及び等級に応じ、手当や年金が支給さ

れる場合があります。(一部は支給対象であっても所得制限、併給不可などの為、支給さ

れないことがあります。)

→詳しくは愛知県のHPをご覧ください。

(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000044563.html)

障害年金への影響

手帳の有無に関して、障害年金の審査上影響はない、というのが定説ですが、目安にしているという実態はあります。

障害年金の請求におけるよくある質問

養護学校、特別支援学校、支援学級などに通う子供を持つご家族の方から、「療育手帳C判定だと、障害年金の受給は難しいですよね」という相談、問い合わせを多く受けます。

これに対して「実態次第ではありますが、受給の可能性はあることもあり、実際に療育手帳C判定で障害年金の受給をしている方は多くいます。」と回答しています。

というのも、障害年金の審査は「手帳の等級」「IQ」だけで決定しているわけではないからです。

療育手帳C判定でも、その方の生活実態、日常生活能力、性格、行動特性などによっては、「日常生活において、他者(家族、支援員など)の手助けが無いと成り立たない部分が多い」という実態があるからです。

逆に、B判定でも不支給になってしまったなどの話もあるほど、障害年金の申請というのは奥が深いものとなります。

その中でも特に療育手帳C判定というのは結果が振れやすいというのも事実です。

だからこそ、日常生活実態をしっかりと把握、分析し、正しく受給の可能性があるのであれば、最善の書類で審査を受けるべきだと考えております。

一方で、本人、ご家族では障害年金の申請において、ご自身達がどの位置にいるのかということが中々判断できないというのも事実です。

そんな時は遠慮なく聞いてください。

何を話せば良いのかという不安もあるとは思いますが、こちらから質問を投げかけて、出来るだけ負担なく実態を浮き彫りにしていきますのでご安心ください。

一緒に考えましょう。

社労士による答え

一般的な厚生年金加入の場合、年金事務所、役所などで手続きが可能です。

一方で、共済組合加入中に初診がある場合、手続き先は「各共済組合」となります。

共済組合は年金事務所の様な訪問できる事務所を持たない為、電話やHPの問い合わせフォームから連絡し、書類を取り寄せる必要が有り、その後のやり取りも郵送がメインです。

また、年金機構と異なり、各段階における準備書類、必要書類が共済組合ごとで独自の事が有る為、各共済組合からの指示をよく理解する必要が有ります。

社労士による答え

以前は、障害基礎年金等(※)を受給している児童扶養手当受給資格者は、「障害基礎年金等の月額」が「児童扶養手当の月額」を上回る場合、児童扶養手当が支給されませんでした。

しかし、法改正により、令和3年3月分の手当以降は、「児童扶養手当の月額」が「障害基礎年金等の子の加算の月額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方、障害厚生年金3級のみを受給している方は、従前と変更はありません。

(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

要するに、以前は年金額全体との比較により、児童扶養手当は全額支給停止となっていたが、現在は「子の加算」との比較になり、児童扶養手当の差額が支給される様になりました。

※児童扶養手当とは、ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)及び両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している方に支給されるもの。

社労士による答え

ほとんどのケースでは、2級で決定することはありません。人工関節を2か所以上入れていても3級決定となることがほとんどです。

人工関節置換しても意味を成さないほどの肢体障害である場合には2級となる可能性があります。

カルテが廃棄されていても受給できるケースはあります。

障害年金は「初診日」を証明する必要が有ります。

原則としては「受診状況等証明書(初診日証明)」を初診時の医療機関で作成してもらうことになります。

カルテが無い場合、作成を拒否されてしまうケースが多いです。

一方で、「受診状況等証明書が作成できないから障害年金の申請を諦める」のは早計です。

「他の客観的な証拠」があれば初診が認定されます。

診察券、診断書(手帳作成用、保険申請用など)、第三者の証言、その他、様々な情報を基に初診を証明し認定されるケースが沢山あります。

また、初診「日」までわからなくても、状況次第ですが、「年」「月」「春夏秋冬」「○○年~△△年の間」までの情報でも認定されるケースはあります。

障害年金の支給は20歳到達月の翌月分からです。

請求受付してもらえるのは、最短でも20歳誕生日前日となります。

診断書についても21歳誕生日前日までは1枚でOKですし、診断書期限もありません。

ですので、焦って申請するのではなく、落ち着いて申請書類内容を良くしていきましょう!

ちなみに結果が出るまでに3~4か月、年金支給開始は結果通知から約50日後となります。

20歳到達月よりも前に出来ることはありますか?

・発病から現在までの病院後との通院歴の整理

例 A病院 〇年〇月~ → B病院 △年△月~ → 、、、

・上記、各病院の通院期間での治療内容、症状の推移、学校や家庭での症状、傷病特性からくる特徴的な出来事の整理

例 〇歳健診時に指摘、担任から支援学級へと勧奨された、同級生と過ごすよりは一人で過ごすことが多かった など

・通院先の確保、医師への障害年金の申請についての事前相談

→傷病によっては症状に変化がない、服薬が無いなどの事情から、20歳近くで通院先が無いというケースが見受けられますが、基本的には診断書が作成できないと審査ができません。

※難しく考える必要はありません。箇条書きで書き出してみましょう!

いざ障害年金の申請をするときに必ず役に立ちます!

手帳は何級から申請ができますか?

手帳の有無は障害年金の申請では必須ではありません。

また、手帳等級も障害年金制度上の等級とは必ずしも一致はしません。

症状、日常生活の状況などが等級該当するのであれば受給できます。

例 療育手帳C → 障害年金2級該当

その他20前障害年金についての疑問、質問がある方はどんなことでも、どんなタイミングでも構いません。

当センターでは、問い合わせしやすい様、HP、メール、受給判定、LINE公式アカウントなど問い合わせ導線を多く準備しておりますので、やりやすい方法で是非問い合わせてみてくださいね!

「更新」という制度をとっております。

原則として、1~5年の期間で、診断書提出年月を決められ、その都度、審査を受けることになります。

審査結果は、支給継続、等級変更、支給停止と状況に合わせて決定されます。

また、傷病や状況によっては「永久固定」ということもあり、その場合は永続的に権利が確定します。

「1~5年」「永久固定」どちらのケースでも、障害年金の権利が発生している時に、他の年金(老齢、遺族など)の権利が発生した場合は、年齢や等級によって「完全選択」や「どちらかまたは混合の中から選択(基本的には一番有利、高額なものを選ぶ)」となります。

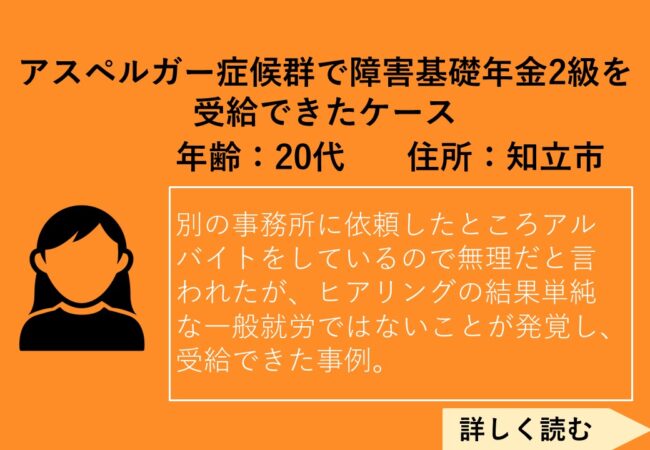

就労しながらでも受給できるケースは沢山あります。

精神疾患以外ですと、就労していることは受給可否に影響しないと考えて大丈夫です。

(例外もあり、状況によっては就労についてのフォローが必要なこともあります。)

精神疾患の場合は、注意が必要。

精神疾患の場合は、就労状況が受給可否に大きく影響します。

しかし、「就労している」というだけで不支給となるわけではありません。

「給与が〇万円以上」というような基準もありません。

雇用状況(正社員、パート、アルバイト、障害者雇用、A型就労、B型就労、1日〇時間、週〇日出勤、職務内容、職場からの配慮、など)次第では、精神疾患でも就労しながら受給している方も多くいます。

就労している場合の障害年金申請におけるポイント

①就労実態の明確化

→ただ単に「就労している」とだけ、審査の際に受け取られない為に、まずはご自身の就労実態を浮き彫りにしてみましょう。(※病歴就労状況等申立書作成時にも役に立ちます。)

項目としては、以下です。

- 勤務先(一般企業、就労支援施設など)

- 雇用体系(一般雇用、障害者雇用、自営、パート、アルバイトなど)

- 勤続年数

- 勤務時間(1日〇時間、週〇日出勤など)

- 1か月の給与額(月〇万円程度など)

- 職務内容

- 職場から傷病に対しての具体的な配慮

- 直近の勤務状況

②主治医との問診時

→①で明確にしたことを主治医に伝えましょう。というのも、いくら実態が明確になっても、診断書などの書類に記載されなければ、審査には十分に伝わりません。

また、伝えたから良いというわけではなく、実際に出来上がった診断書における就労(または労働能力)についての記載箇所もしっかり確認し、違いがあるなどの際には主治医にその旨伝えましょう。

③事実をより強く伝える為に

→就労における状況が、一般的な就労の状況とは違う場合、その事実を審査に伝える必要があります。②の主治医に伝えるだけでなく、時に勤務先の協力を貰うなど工夫をすることも検討してもよいケースがあります。

実際に当事務所でも働いている状況でも受給できたケースがあります。

■最後に

障害年金の申請において、「就労している」ということがどのように影響するのか不安に思う方は沢山います。

繰り返しになりますが、単に就労しているというだけで不支給となってしまうわけではなく、就労、勤務実態などによっては、「就労しながらでも障害年金が受け取れる」となるケースも多々あります。

しかし、障害年金は書類審査であることから、実態がどれだけ受給レベルだったとしても、「書類上で表現され、その信憑性を審査が認定する」とならなければ、結果には繋がりません。

就労についてどの程度浮き彫りにするのか、信憑性の確保のために行う工夫はどの様なことがあるのかなどは個々のケースにより異なります。

少しでも不安、疑問、迷ったなどの状況となった場合は、まず、専門の社労士に相談しましょう。

また、本人、ご家族で障害年金の申請を進めることが困難、負担、自信がないということであれば、社労士による障害年金の申請代行を検討してみましょう。

皆さんのお力になり、かつ正しく喜んで貰える結果に繋げられるサポートを提供できることを楽しみにしております。